從 “沙進人退” 到 “綠進沙退”,防沙治沙承載著人類與自然抗爭、守護家園的奮斗史。防沙治沙紀念館作為記錄這一偉大歷程的精神載體,以 “還原治沙現場、傳遞生態理念、弘揚奮斗精神” 為核心,通過空間敘事、場景還原、互動體驗的多維設計,將枯燥的治沙數據、艱辛的奮斗故事轉化為可感知、可共鳴的沉浸式體驗,讓觀眾在參觀中讀懂治沙的意義,在心中種下生態保護的種子。

空間敘事:以 “沙與綠” 的對抗與共生構建參觀流線

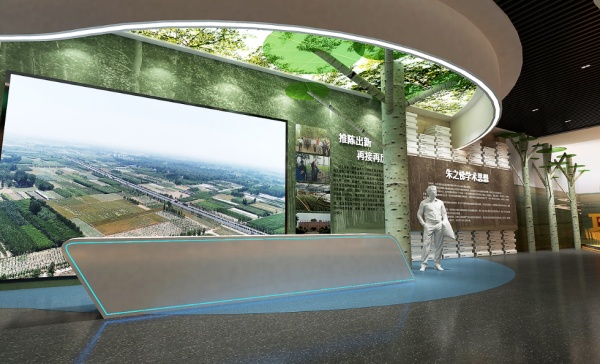

紀念館的空間設計緊扣 “治沙歷程” 的時間軸,以 “沙色漸變” 與 “綠意遞增” 的視覺線索,引導觀眾感受從 “沙患肆虐” 到 “生態向好” 的轉變。入口處的 “風沙序幕區” 采用暗色調與粗糙的沙礫質感墻面,配合模擬風沙的聲效(如呼嘯的風聲、沙粒撞擊聲),營造 “黃沙壓境” 的壓抑氛圍,讓觀眾直觀感受沙害對人類生活的威脅;沿著流線深入,“抗爭起步區” 以土黃色為主色調,展示早期治沙工具(如鐵鍬、沙障網格)與簡陋的居住環境,還原治沙人 “白天治沙、晚上睡地窩子” 的艱辛;進入 “技術突破區”,墻面逐漸融入綠色元素,通過透明展柜展示不同時期的治沙技術模型(如草方格沙障、灌木固沙、滴灌系統);最終抵達 “生態成果區”,空間豁然開朗,大面積的綠色墻面、實時播放的治沙成果影像(如綠洲航拍、農田豐收場景)與模擬草原的自然光線交織,形成 “綠滿荒原” 的生機氛圍。這種 “從沙到綠” 的空間敘事,讓觀眾在行走中完成 “感受沙患 — 理解抗爭 — 見證成果” 的情感遞進。

展陳內容:用 “實物 + 數據 + 故事” 還原治沙全貌

紀念館的展陳內容拒絕 “單向說教”,而是以 “實物為證、數據為基、故事為魂”,全方位呈現防沙治沙的硬核成果與柔軟情感。在 “治沙實物區”,展柜中陳列著具有時代印記的物品:上世紀的治沙鐵鍬(刃口布滿磨損痕跡)、治沙人穿過的補丁布鞋、記錄沙丘移動數據的手繪地圖,甚至還有不同年份的土壤樣本(從貧瘠的沙土到肥沃的耕作土),每一件實物都承載著具體的治沙記憶;“數據可視化區” 通過動態圖表與互動大屏,將抽象數據轉化為直觀內容 —— 例如用折線圖展示某區域 50 年來沙漠化面積的縮減趨勢,用熱力圖呈現不同治沙技術的應用范圍,觀眾點擊屏幕還能查看具體數據背后的技術原理;“人物故事區” 是展陳的情感核心,通過照片、視頻、手寫日記等形式,講述治沙模范的故事:如 “治沙愚公” 用數十年時間在沙漠邊緣種滿梭梭,“科研團隊” 扎根沙漠研發耐旱植物,這些故事搭配人物的真實語錄,讓治沙精神變得可觸摸可感動。

場景還原:讓觀眾 “走進” 真實的治沙現場

為打破傳統展館 “隔著玻璃看展品” 的距離感,紀念館大量運用場景還原設計,讓觀眾 “身臨其境” 感受治沙過程。在 “草方格沙障體驗區”,展館按 1:1 比例還原沙漠地貌,地面鋪設模擬流沙的顆粒材質,觀眾可親手搭建簡易的草方格(提供提前裁切好的麥草、工具),在操作中理解 “草方格固沙” 如何減緩沙粒流動;“治沙營地場景” 則還原了早期治沙人的居住環境 —— 低矮的地窩子(半地下式住房)、煤油燈、貼滿治沙計劃的土墻,配合投影在墻面的 “治沙人夜晚開會討論” 的動態影像,讓觀眾仿佛 “置身當年的營地”,體會治沙生活的艱苦;“綠洲實景區” 更具沖擊力,展館引入真實的耐旱植物(如梭梭、沙棘),搭配微縮的農田、水渠模型,地面投影模擬 “風吹麥浪” 的動態效果,旁邊的屏幕播放當地村民 “從逃沙到返鄉種糧” 的采訪視頻,直觀展現治沙帶來的生活改變。這種 “可觸摸、可體驗” 的場景,讓治沙不再是遙遠的歷史,而是可感知的真實經歷。

互動體驗:讓生態理念在參與中深化

紀念館通過輕量化、趣味化的互動設計,讓觀眾從 “被動觀看” 變為 “主動參與”,在體驗中理解治沙技術與生態保護的關系。“治沙技術互動屏” 設置 “模擬治沙” 小游戲:觀眾選擇不同的治沙方案(如種植灌木、設置沙障、修建水渠),系統會根據方案呈現對應的生態變化(如沙丘固定程度、植被覆蓋率增長),通過游戲化體驗理解 “科學治沙” 的重要性;“風沙模擬實驗室” 則通過簡單的實驗裝置,讓觀眾觀察 “不同植被覆蓋度下,沙粒被風吹動的距離差異”,用直觀的實驗結果印證 “植被固沙” 的原理;針對青少年群體,紀念館設計 “治沙手賬” 互動項目:觀眾領取空白手賬,在參觀過程中收集不同展區的 “治沙印記”(如沙粒標本、植物貼紙、模范語錄卡片),最后可將手賬帶回家,作為生態教育的 “延伸教材”。這些互動不僅提升了參觀趣味,更讓 “生態保護” 的理念在操作中深入人心。

精神傳遞:讓治沙精神成為全民的生態共識

防沙治沙紀念館的設計核心,始終圍繞 “精神傳承” 展開 —— 它不僅是展示治沙成果的場所,更是傳遞 “不畏艱難、久久為功” 治沙精神的陣地。在紀念館出口處,設置 “生態承諾墻”,觀眾可通過觸控屏寫下自己的 “環保小承諾”(如 “節約用紙”“參與植樹”),承諾內容會實時顯示在大屏上,形成 “全民參與生態保護” 的視覺共鳴;旁邊的 “治沙精神展區” 則提煉出治沙精神的核心內涵(如 “迎難而上的抗爭精神、科學求實的創新精神、久久為功的堅持精神”),配合不同時期治沙群體的合影照片,讓觀眾明白治沙不是某個人的戰斗,而是代代相傳的集體行動;此外,紀念館還設置 “生態課堂” 空間,定期舉辦治沙知識講座、環保手工活動,邀請治沙模范現場分享,讓紀念館成為連接 “治沙歷史” 與 “當下行動” 的橋梁,推動治沙精神從 “館內展示” 走向 “全民踐行”。

防沙治沙紀念館的設計,本質是 “用空間講述治沙故事,用體驗傳遞生態理念”。它讓枯燥的治沙數據變得有溫度,讓遙遠的奮斗故事變得可共鳴,更讓 “綠進沙退” 的奇跡成為激勵人們守護生態的動力。在這里,每一處空間、每一件展品、每一次互動,都在訴說著 “人定勝天” 的信念,也在呼喚著更多人加入生態保護的行列,讓治沙精神在新時代持續煥發新的光芒。

當消費者不再滿足于冰冷的商品陳列,當“走馬觀花”式的參觀已無法激發購買欲,家具展廳如何突破傳統,成為吸引流量、傳遞品牌溫度的沉浸式空間?答案就藏在展廳設計公司的精心設計的4步策略中。

在全球化的今天,國際生物發酵產品與技術裝備展扮演著至關重要的角色。展廳的設計與搭建,作為展會成功的關鍵,它不僅關系到展品的展示效果,而且對觀眾的觀展感受及參展企業的品牌形象都有著深遠的影響。

在這座精心打造的能源科技展廳中,如同恢弘樂章,以數字光影為譜,以互動科技為弦,共同奏響一曲關于能源過去、現在與未來的史詩交響曲。引領每一位觀眾踏上從認知到共鳴、從理解到行動的啟迪之旅,共同開啟這場關乎人類可持續發展的“綠動未來”。

我們將深度探討展廳從設計、執行到落地的全過程,并對其中的藝術原理與策略性思考進行全面解讀。我們通過分析構成展廳成功的各個關鍵要素,提供舉辦一場高質量展廳的實戰指南。

在展廳的奇妙世界里,每一次設計都是一場關于美的探索,一場融合科技與藝術的盛大演出。光影交錯、聲電交融、動線設計的巧妙匠心,共同構筑起展廳獨特的魅力,吸引著無數參觀者沉浸其中,感受其獨特的魅力。

在展廳設計中,根據建筑面積可分大型展廳和中小型展廳。對于大型展廳的空間寬敞、內容豐富等優勢而言,小型展廳囿于面積所制,在空間上無法展現全部內容,在視覺上也容易產生局促、凌亂之感。那么在小型展廳設計中,該如何做好空間布局呢?

企業展廳不僅是一個展示產品和服務的平臺,更是企業傳遞品牌價值、文化理念和未來愿景的重要場所。

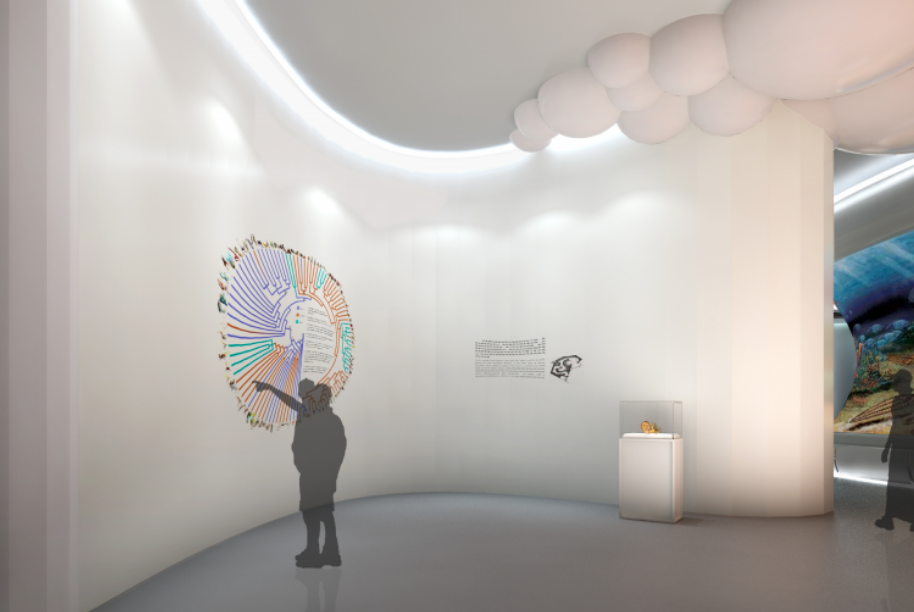

把生命歷史比作一條奔涌向前的長河,從涓涓細流至波瀾壯闊,時而舒緩流暢,時而跌宕起伏,徜徉其間,讓觀眾了解生命進化的宏大敘事 , 也是生物界與環境協同演化的歷程,從而加深對生物與環境關系認識。

企業展廳是企業與客戶之間溝通的橋梁,因此在企業展廳設計方案中會將企業文化、產品、發展等內容運用展廳多媒體的方式,為客戶描繪出一幅盛世之景。客戶通過參觀企業展廳能夠深入了解企業的實力,提高客戶對企業的信賴,進而促成交易。