弘揚偉大抗戰精神

歷史如鏡,豐碑不朽,精神永恒

中國人民抗日戰爭的偉大勝利,為中華民族由近代以來陷入深重危機走向偉大復興確立了歷史轉折點。矗立在這一歷史轉折點上的偉大抗戰精神,指引著我們淬礪民族血性、捍衛民族尊嚴、書寫民族榮光。

在這場戰爭中,中國共產黨發揮中流砥柱作用、團結帶領中國人民鑄就偉大抗戰精神,匯聚起戰勝敵人的強大精神力量。偉大抗戰精神,既是中華民族偉大精神的迸發,也是中國共產黨偉大精神的凝萃,成為中國共產黨人精神譜系的重要組成部分。

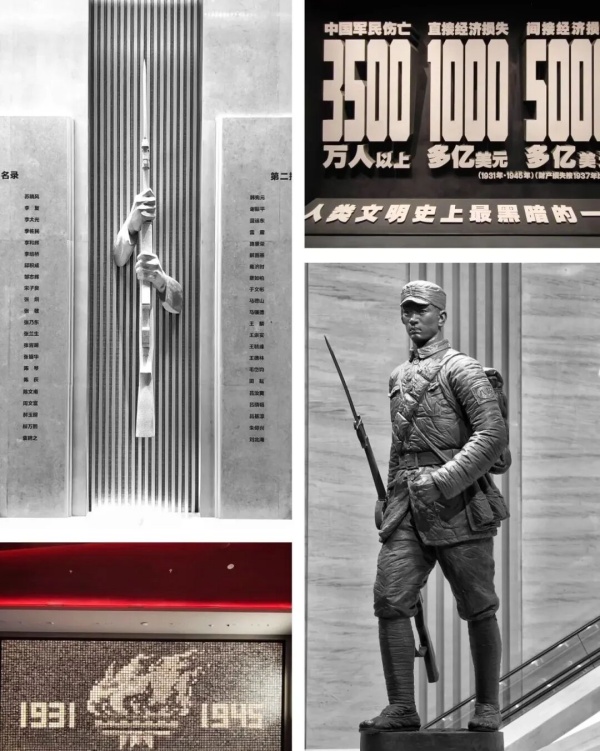

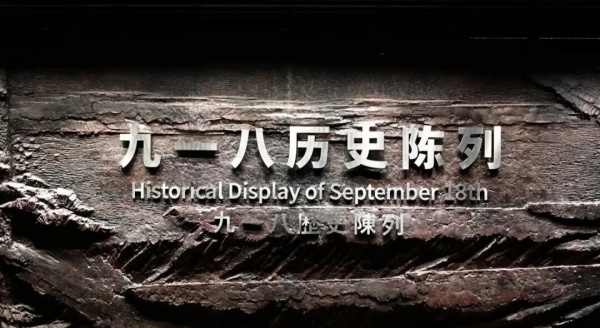

抗日勝利紀念展館

血火鑄就的民族脊梁

抗日戰爭精神永存

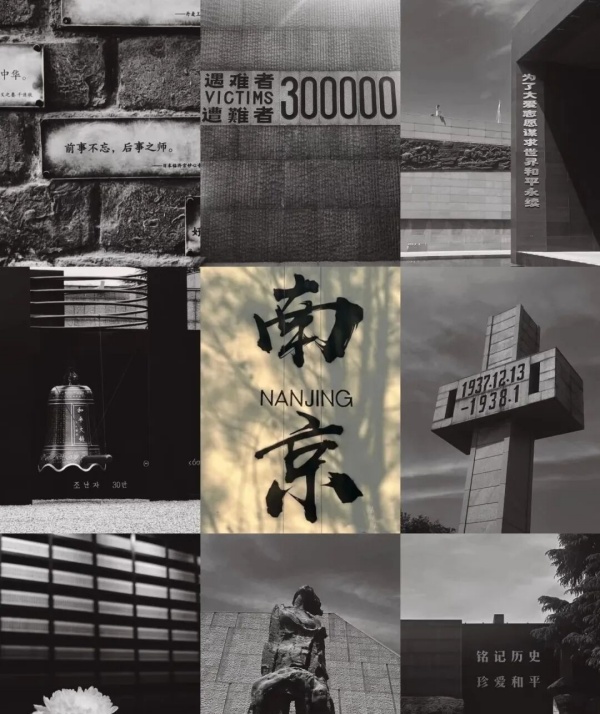

當歷史的烽煙散去,那些鐫刻在民族記憶深處的印記卻愈發清晰。十四年艱苦卓絕的抗爭,三千萬軍民的熱血澆灌,在人類反法西斯戰爭的壯闊史詩中,中華民族以"一寸山河一寸血"的悲壯,譜寫了氣吞山河的壯麗篇章。這場關乎民族存亡的偉大斗爭,不僅創造了戰爭史上的奇跡,更鑄就了永不磨滅的精神豐碑。正如吉鴻昌將軍在就義前所書:"恨不抗日死,留作今日羞。國破尚如此,我何惜此頭!"這種視死如歸的浩然之氣,正是中華民族在危難中崛起的精魂所在。

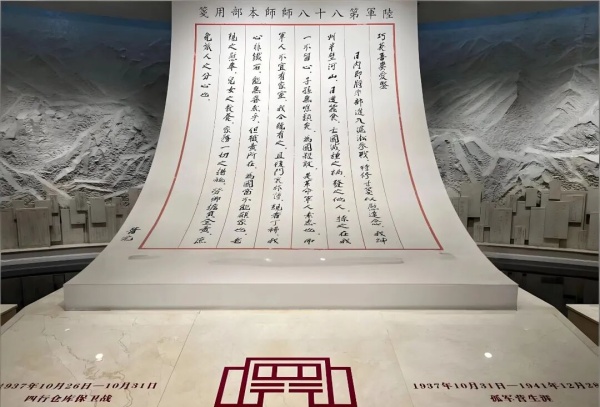

烽火連天的戰略相持

在戰略防御階段,敵后戰場與正面戰場形成戰略呼應,創造了無數可歌可泣的戰例。平型關下,八路軍將士伏擊日軍精銳,打破"皇軍不可戰勝"的神話,這場勝利猶如"暗夜中的第一聲驚雷",讓全國軍民看到了希望的曙光。雁門關上,賀龍將軍指揮的伏擊戰切斷日軍補給線,戰士們以"刀叢冷對,烈烈英風"的決絕,在太行山脈譜寫出游擊戰的經典篇章。

戰略相持階段,根據地軍民開展"大生產運動",將荒山禿嶺變為"陜北好江南"。三五九旅的官兵們"一手握槍,一手握鋤",在南泥灣的泥水中開墾出層層梯田,這種自力更生的精神,恰如毛澤東所言:"自己動手,豐衣足食",成為全民抗戰的生動寫照。在江南水鄉,新四軍戰士以蘆葦蕩為屏障,創造出"敵進我退,敵駐我擾"的靈活戰術,讓日軍"月夜行舟,如履薄冰"。

全民抗戰的立體畫卷

工人階級以"勞動與武力結合"的口號,在工廠車間建立自衛隊。某兵工廠的工匠們,用簡陋設備制造出優質武器,甚至將民用機床改造成槍炮生產線,他們"以鐵為筆,以火為墨",在鋼鐵上鐫刻民族的尊嚴。知識分子群體中,西南聯大的師生們徒步三千里遷徙,在茅草屋里堅持教學科研,培養出大批抗戰建國人才,正如朱自清先生所言:"風雨如晦,雞鳴不已,吾輩當以學術報國"。

青少年群體組成"孩兒兵",在后方擔任通訊員、救護員。戰斗中,十二歲的少年冒著槍林彈雨,將重要情報送到指揮部,自己卻永遠倒在了開滿野花的山坡上,用生命詮釋了"少年強則國強"的深意。海外僑胞通過"籌賑會"捐款捐物,南洋機工駕駛著滿載物資的卡車,在滇緬公路上譜寫"生死與共"的贊歌,他們"雖居海外,心系故園",用行動證明"華僑也是革命的母親"。

精神遺產的當代回響

抗戰時期形成的"延安精神",在窯洞的煤油燈下孕育出《論持久戰》等光輝著作。軍事會議上,指揮員們圍坐石桌,用樹枝在沙盤上推演戰局,這種實事求是、群眾路線的作風,至今仍是寶貴財富。在敵后根據地,干部與群眾同吃同住,創造出"魚水情深"的干群關系典范,正如劉少奇所言:"群眾是真正的銅墻鐵壁"。

文化戰線同樣硝煙彌漫。劇團在炮火聲中演出《放下你的鞭子》,演員的唱腔與爆炸聲交織,觀眾含淚高呼"打倒日本帝國主義"。作家們以筆為槍,在報刊上發表大量戰斗檄文,文人在就義前寫下絕命詩:"慷慨歌燕市,從容作楚囚。引刀成一快,不負少年頭。"這種"文武之道,一張一弛"的抗爭精神,成為民族文化基因中最鮮活的組成部分。

國際視野下的戰略博弈

在世界反法西斯同盟形成過程中,中國戰場獲得應有地位。蘇聯援華航空隊飛行員,駕駛戰機與日軍激戰長空,空戰中,中蘇飛行員協同作戰,創造出以少勝多的經典戰例,他們"血灑藍天,魂系長空",用生命詮釋了國際主義的真諦。美國飛虎隊在駝峰航線上穿梭,運輸物資的飛機翅膀上凝結著冰霜,機艙里卻溫暖著中國軍民的心,正如陳納德將軍所言:"我們不是在運輸物資,而是在輸送希望"。

太平洋戰場的轉折,深刻影響著中國戰局的走向。海戰中,美海軍聯合艦隊重創日軍,這場勝利不僅打通了海上生命線,更彰顯出同盟國協同作戰的強大威力。在緬北叢林,中國遠征軍與英軍并肩作戰,戰役中,士兵們用身體架設人橋,確保部隊通過湍急河流,這種國際主義精神永載史冊,正如孫立人將軍所言:"中華男兒,當以熱血寫春秋"。

勝利背后的深層啟示

經濟戰線的較量同樣激烈。經濟封鎖中,根據地發行邊區貨幣,建立公營商店,打破日偽的經濟掠奪。在金融領域,專家們設計出"物資本位制",用糧食、棉布作為貨幣發行基礎,這種創新舉措穩定了根據地經濟,正如薛暮橋所言:"經濟戰線無硝煙,卻關乎生死存亡"。工業內遷運動中,工廠設備穿越烽火,在西南山區重建生產體系,搬遷中,工人用扁擔挑著機床翻山越嶺,創造出"工業長征"的奇跡,他們"以肩為車,以步為舟",將中國工業的脊梁挺立在西南大地。

科技戰線的突破令人矚目。某研究所成功研制出新型地雷,這種武器在戰斗中發揮重要作用,讓日軍"聞雷色變"。醫療隊在戰地醫院實施外科手術,軍醫用自制器械完成截肢手術,挽救了無數戰士的生命,他們"以醫為刃,以術為盾",在血與火中踐行著希波克拉底誓言。在通信領域,技術人員發明出"地下電纜",確保指揮系統的暢通,這種創新在戰爭史上堪稱首創,正如李強所言:"科技是戰爭的眼睛,更是民族的希望"。

當勝利的旗幟在南京城頭飄揚,中華民族完成了從沉淪到崛起的偉大轉折。這場戰爭留下的精神遺產,早已超越軍事范疇,成為民族復興的基因密碼。在新的歷史時期,抗戰精神依然閃耀著時代光芒,激勵著我們在實現民族復興的征程中奮勇前行。那些鐫刻在歷史長河中的英雄事跡,那些熔鑄于民族血脈中的精神力量,永遠是我們戰勝艱難險阻、創造美好未來的不竭動力。正如楊靖宇將軍在絕筆詩中所言:"重任在肩,使命如山,寧折不彎,浩氣長存",這種精神將永遠指引著中華民族走向更加輝煌的未來。

烽煙散盡八十載,血色山河鑄豐碑——每一寸土地都記得英雄的姓名。?

勝利不是終點,而是民族記憶的起點:我們以和平為筆,在歷史的傷痕上書寫未來。?

八十年前那聲槍響,至今仍在提醒:尊嚴的盾牌,永遠由鋼鐵與信念鍛造。?

當鐘聲敲響勝利的紀念,我們聽見的不僅是凱旋的號角,更是未說完的誓言。?

有些數字不該被遺忘——80年,是凋零的青春,更是生長的年輪。?

中國共產黨第三次全國代表大會歷史陳列,立足中國共產黨的發展,聚焦1923年6月在廣州召開的中共三大,挖掘歷史細節,突顯關鍵人物,全面生動準確地展現中共三大在中共黨史和中國革命史上的重要地位和貢獻。

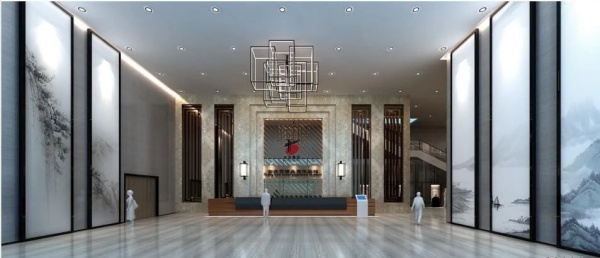

形象廳形象廳引用學校辦學理念的文字進行藝術化演繹處理,將中國漢字拆開做背景裝飾,空間引用山水為裝飾元素,呈現一種文化氣息濃厚的氛圍。

張家口,這座鑲嵌在河北省西北部的璀璨明珠,以其獨特的地理位置和豐富的歷史文化底蘊,吸引著無數探尋者的目光。東臨北京的繁華,西連大同的古韻,北靠內蒙古高原的遼闊,南接華北平原的豐饒,張家口自古以來便是中原農耕民族與草原游牧民族交匯融合的橋梁。桑干河與洋河如兩條銀色的綢帶,穿境而過,滋養著這片熱土;大馬群山、陰山、燕山、太行山如四位忠誠的衛士,群山環繞,守護著這片古老而又年輕的土地

“檔案工作是一項非常重要的工作,經驗得以總結,規律得以認識,歷史得以延續,各項事業得以發展,都離不開檔案。”檔案作為歷史記憶與文化傳承的重要載體,承載著記錄歷史、傳播文化、傳承文明、服務社會、造福人民等重要社會職能。

鄭州商都遺址博物院,這座承載著厚重歷史與璀璨文明的專題遺址博物館,靜靜地坐落于鄭州這片古老而又充滿活力的土地上。它不僅是一座博物館,更是一座連接過去與未來的橋梁,引領著我們穿越時空,探尋早商文化的奧秘。博物院的整體建筑充滿了創意與深意。建筑外觀以抽象的幾何造型呈現,仿佛是古文明的天然屬性與現代設計的完美融合。那斜面、斜線元素的運用,如同破土而出的文物,散發著磅礴的氣勢,讓人一眼便能感受到商代文明的深厚底蘊。而整體建筑與城垣的緊密結合,更是將博物院巧妙地融入了商城遺址公園之中,使得歷史與自然、人文與景觀在這里得到了完美的統一。

在展廳展館中,時間軸設計是一種強大的表達方式,它可以描繪歷史、文化、科技、經濟或社會變革等眾多領域的發展軌跡。通過時間軸的呈現,參觀者可以更加清晰地了解這些主題的深厚歷史背景及其發展歷程。

能源幾乎是地球上所有事件背后的驅動力人們越來越迫切的需要尋找到可行的替代能源。探訪那個處在開發未來能源風口浪尖上的風云企業——蒙泰。

重慶市江津區吳灘鎮邢家村,自然風光迤邐、人文底蘊深厚,因其獨特的自然資源和豐富的歷史文化遺產,獲得了多項榮譽和認可。

進入展館,觀眾首先進入前廳部分。前廳是功能區的一部分和參觀的準備區。前廳兩側均勻分布山川水墨畫,與古井貢酒產品蘊含的清新淡雅之風相得益彰,使觀眾對古井貢酒的產品有一個初步的認識。參觀觀眾向右進入展館進行參觀。